Handlungssituation

Arbeitsauftrag

Infotext

Vorteile und Chancen durch die Globalisierung

Infotext

Nachteile und Probleme durch die Globalisierung

Arbeitsblatt: Vorlage Placemet

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

Vorteile und Chancen durch die Globalisierung

Durch die Globalisierung sind neue Beschäftigungschancen entstanden. Dies gilt z. B. für die Software-Industrie und die Multimediabranche.

Von der Globalisierung profitieren der arbeitsintensive Dienstleistungssektor sowie die Kapitalanleger. Reisen, Freizeitangebote, Kultur und Bildung können vermehrt nachgefragt werden.

Einen Vorteil aus der Globalisierung können die Verbraucher in den Industriestaaten ziehen. Der weltweite Wettbewerb führt zu einem Preisdruck. Bei einer Vielzahl von Anbietern können für die Produkte keine überhöhten Preise verlangt werden. Erkauft wird dieser Vorteil allerdings häufig mit starken Umweltverschmutzungen, Kinderarbeit und Lohndumping* in den Entwicklungsländern.

Globalisierung – eine Chance für Entwicklungsländer?

Armut und Hunger sind auch heute in vielen Entwicklungsländern weit verbreitet. Der zunehmende weltweite Handel mit Waren hat in vielen Staaten der früheren „Dritten Welt“ keine deutliche Wohlstandsmehrung gebracht. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass es auch in den Entwicklungsländern Globalisierungsgewinner und Globalisierungsverlierer gibt. Zu den Gewinnern gehören China, Indien und weitere Staaten Ostasiens wie etwa Südkorea. In Lateinamerika haben die Länder Brasilien und Mexiko durch den Welthandel ihren Wohlstand vermehren können.

Globalisierung hat in den begünstigten Entwicklungsländern auch Schattenseiten. Ihre Arbeitnehmer erhalten von den „global players“* im Vergleich zu den Arbeitnehmern in Industrieländern nur befriedigende Stundenlöhne. Zudem unterliegen auch die Entwicklungsländer dem weltweiten Konkurrenzdruck. Die heimische Wirtschaft trifft auf ausländische Anbieter, deren Güter teilweise nicht mehr durch Zölle verteuert werden.

Die positiven Auswirkungen der Globalisierung können von den Industrienationen, wie

z. B. Deutschland, unterstützt werden.

*Lohndumping: Zahlung von Löhnen, die deutlich unter dem Tarif liegen

*global players: Unternehmen und Konzerne, die auf der ganzen Welt produzieren, Handel treiben und Waren kaufen oder verkaufen z. B. VW, Mercedes, Apple, Nestlé

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

Nachteile und Probleme durch die Globalisierung

Weil die „global players“* ihre Produktionsstätten dorthin verlagern, wo die Lohnkosten gering sind und neue Absatzmärkte zu erwarten sind, gehen in den Industrieländern einfache Arbeitsplätze verloren. Der Verlust an Arbeitsplätzen wird verstärkt, indem internationale Unternehmen eine Fusion* eingehen.

Die „global players“ sind nicht durch die Wirtschaftspolitik eines einzigen Landes zu beeinflussen. Eine nationale Behörde wie das Bundeskartellamt kann sie nicht mehr überwachen und kontrollieren. Fusionen werden als Notwendigkeit aus dem internationalen Konkurrenzkampf begründet. Die Kritiker der Globalisierung sehen in diesem Prozess die Gefahr, dass die Politik ihre Kontrolle gegenüber internationalen Konzernen verliert. Teilweise werden die Umweltvorschriften sowie die Steuer- und Sozialgesetze von einzelnen Staaten nur noch so gestaltet, dass sich global players ansiedeln. Eine besondere Bedeutung als Gegenpol zu dieser Entwicklung erlangen internationale Staatengemeinschaften wie die EU, die mit ihrer supranationalen* Wirtschafts-, Steuer-, Umwelt- und Sozialpolitik ein Gegengewicht entwickeln können.

Internationale Krisen gefährden immer wieder den in einer globalisierten Weltwirtschaft notwendigen Frachtverkehr. So wurden in der Vergangenheit immer wieder Handelsschiffe am Horn von Afrika von Piraten besetzt. Auch in der Covid 19 Pandemie wurden die Risiken der Globalisierung deutlich. Wenn z. B. in Asien bestimmte Produkte nicht mehr hergestellt werden können, stockt die Weiterverarbeitung bei den Herstellern. Insbesondere in der äußerst wichtigen pharmazeutischen Industrie müssen Lieferstörungen aus Asien vermieden werden.

Die globalen Handelsströme können durch Kriege stark beeinträchtigt werden. Verbündete der einzelnen Kriegsparteien brechen Handelsbeziehungen ab oder verhängen wirtschaftliche Sanktionen. Dies ergab sich 2022 mit dem Ukrainekrieg. Westliche Staaten beendeten ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland. Russland hingegen verringerte seinerseits seine Exporte in westliche Länder. Für Exportnationen und Staaten, die sich nicht selbst ausreichend selbst versorgen können, entstehen wirtschaftliche Krisen.

*global players: Unternehmen und Konzerne, die auf der ganzen Welt produzieren, Handel treiben und Waren kaufen oder verkaufen z. B. VW, Mercedes, Apple, Nestlé

*Fusion: Zusammenschluss internationaler Unternehmen

*supranational: Zusammenschluss von Staaten, die ihre nationalen Souveränitätsrechte teilweise auf gemeinsame Institutionen übertragen

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

Reflexion der Ergebnisse

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

Die Reise einer Jeans

1) Lies den Text

Die Weltreise einer Jeans durch.

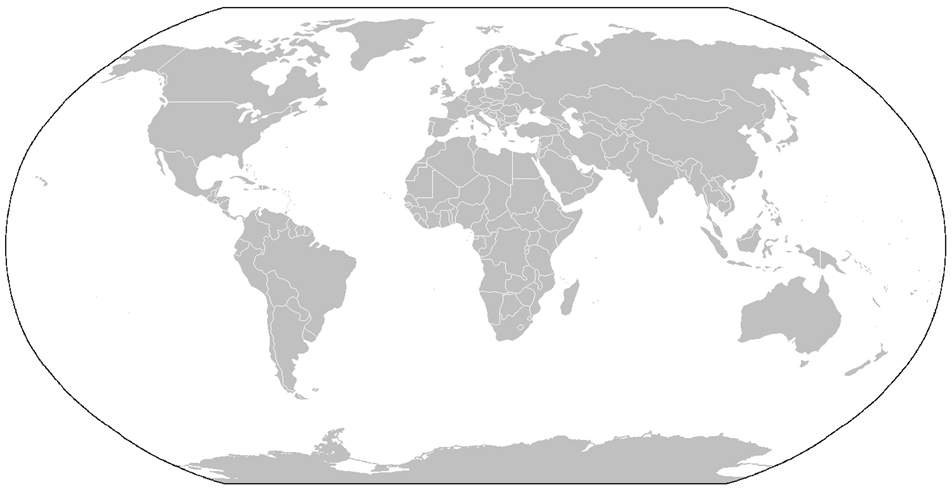

2) Trage den Weg einer Jeans in die Weltkarte ein. Nummeriere dazu die Stationen im Text.

3) Stelle die negativen Faktoren zusammen, die bei der Herstellung der Jeans entstehen.

Die Weltreise einer Jeans

Eine „nicht Ökojeans“ legt bis zu 60.000 km zurück, verbraucht bis zu 8000 Liter Wasser und bis sie der Kunde in Deutschland kaufen kann.

Die Baumwolle wird u.a. in Kasachstan hergestellt, auf den Plantagen werden viele Pestizide eingesetzt, um Schädlingen entgegenzuwirken und die Ernte zu vergrößern. Geerntet wird mit Maschinen und von Hand, anschließend verpackt und in die Türkei verschickt. Dort wird in großen Spinnereien die Baumwolle zu Garn gesponnen und nach Taiwan verschickt, wo es zu Stoff verarbeitet wird. Dieser Rohstoff muss gefärbt werden, das Indigoblau wird meist in Polen hergestellt. Dieses wird wie der Rohstoff nach Tunesien geflogen, wo der Stoff gefärbt wird, oder der Vorgang findet in China statt. Anschließend werden die Stoffe nach Bulgarien zum Veredeln geflogen, d.h. er wird so bearbeitet, dass er wenig knittert und weich wird. In Indien oder einem andern Billiglohnland werden die Jeans genäht, die Nieten und Knöpfe kommen dabei meist aus Italien, der Futterstoff aus der Schweiz. Anschließend werden die Jeans nach Frankreich geflogen, wo sie den „Stone washed“ Effekt durch Waschen mit Bimssteinen aus Griechenland bekommen. Das Sandstrahlen der Jeans, das sehr gesundheitsschädlich ist, weil der Staub, der entsteht. in den Körper und die Atemwege gelangt, wird nach Aussage der Firmen nicht mehr durchgeführt. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass es in Ländern wie China, Bangladesch oder Indonesien praktiziert wird. Der Staub, den die Arbeiter und Arbeiterinnen bei dem Verfahren einatmen, setzt sich in den Lungen fest. Meistens haben sie nach einiger Zeit die Lungenkrankheit Silikose, die Staublunge, die unheilbar ist und meist tödlich endet.

Der Verdienst reicht derweil kaum zum Überleben. Eine „24-Jährige ist (zum Beispiel) Näherin in Bangladesch, seit acht Jahren arbeitet sie in einer der 4500 Textilfabriken, die in dem bitterarmen Land inzwischen betrieben werden. Von 8 bis 22 Uhr dauert ihre Schicht in der Regel, freie Tage gibt es kaum, die Überstunden werden nur zum Teil bezahlt. 30 bis 50 Euro verdient Sarker im Schnitt monatlich - deutlich mehr als ihre Kolleginnen, weil sie bereits Vorarbeiterin ist.“[1]

Bei einer Jeans, die für 50 EUR verkauft wird, erhalten prozentual[2]:

„1% (50 Cent) Arbeiterin

50% Einzelhandel, Verwaltung und Mehrwertsteuer

25% Markenname, Verwaltung und Werbung

13% Material und Gewinn der Fabrik im Billiglohnland

11% Transport, Steuern, Import“

[1] http://www.spiegel.de/wirtschaft/made-in-bangladesch-warum-die-jeans-von-lidl-und-co-so-billig-sind-a-592711.html

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

Trage die Stationen der Jeansherstellung mit Zahlen in die Karte ein.

Als Ergänzung zum Arbeitsblatt den Film https://www.youtube.com/watch?v=UQ8xiXMfBlA auf YouTube

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung

2) Recherchiere, was eine „Fairtrade-Jeans“ kostet.

Lies dir dazu folgenden Text durch https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article131374873/Jetzt-kommen-die-Fairtrade-Jeans-mit-Biosiegel.html

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/02_globalisierung