Was ist eine Erörterung?

Die Erörterung ist eine der klassischen Aufsatzformen im Deutschunterricht. Dabei geht es darum, sich mit einer Fragestellung oder einem Problem auseinanderzusetzen und argumentativ eine Meinung zu vertreten. Du beleuchtest das Thema von verschiedenen Seiten, um es umfassend zu verstehen.

Deine Aufgabe ist es, den Leser mit überzeugenden Argumenten für deine Sichtweise zu gewinnen. Jedes Argument sollte dabei immer aus drei Bausteinen bestehen: einer Behauptung, einer Begründung und einem Beispiel.

Im Schluss fasst du alle wichtigen Punkte zusammen und gibst eine klare Antwort auf die Fragestellung.

Arten der Erörterung

Bei der Erörterung gibt es zwei grundlegende Arten, die du unterscheiden musst: die freie Erörterung und die textgebundene Erörterung.

Freie Erörterung: Hier wird dir eine Fragestellung oder ein Thema vorgegeben, zu dem du deine eigene Meinung entwickelst und begründest. Du bist nicht an einen bestimmten Text gebunden, sondern kannst Argumente aus deinem Wissen und deiner Erfahrung herleiten.

Textgebundene Erörterung: In diesem Fall beziehst du dich auf einen vorgegebenen Text. Du setzt dich mit den im Text enthaltenen Argumenten auseinander und ergänzt sie durch eigene Gedanken oder Gegenargumente. Die Aufgabenstellung wäre dann: Erörtere auf Grundlage des Zeitungsartikels, ob ein Handyverbot an Schulen sinnvoll ist!

Lineare Erörterung

Bei der linearen Erörterung argumentierst du in nur eine Richtung, also einseitig. Das bedeutet, dass du dich von Anfang an auf eine bestimmte Position festlegst und nur diese mit Argumenten unterstützt. Die Gegenargumente lässt du dabei außen vor.

„Linear“ bedeutet in diesem Fall also eine einseitige Argumentation. Wenn du dich zum Beispiel für ein Handyverbot an Schulen aussprichst, sammelst du ausschließlich Argumente, die für dieses Verbot sprechen, und lässt Gegenargumente aus.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Dialektische Erörterung

Im Gegensatz dazu betrachtest du bei der dialektischen Erörterung beide Seiten eines Themas. Du setzt dich sowohl mit den Pro-Argumenten als auch mit den Contra-Argumenten auseinander. Dabei stellst du die Vor- und Nachteile gegenüber, um eine ausgewogene Diskussion zu führen.

Ein typisches Thema für eine dialektische Erörterung könnte lauten: „Erörtere die Chancen und Risiken von Social Media.“ Hier würdest du zunächst Argumente für die positiven Aspekte (Chancen) und dann die negativen Aspekte (Risiken) erörtern. Am Ende entscheidest du dich für eine Seite und begründest deine Position im Fazit.

Sieh dir folgendes Video an

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Aufbau nach dem Sanduhrprinzip - Dialektische Erörterung

Das Sanduhrprinzip ist ein Aufbaukonzept für die dialektische Erörterung. Du beginnst im Hauptteil mit den stärksten Contra-Argumenten (Gegenargumente) und arbeitest dich schrittweise zu schwächeren Contra-Argumenten vor. Anschließend führst du die Pro-Argumente in umgekehrter Reihenfolge an, also beginnst du hier mit den schwächeren und endest mit dem stärksten Pro-Argument. Am Ende beziehst du im Schluss Stellung. So ähnelt der Aufbau einer Sanduhr: erst verengt sich der Fokus, dann weitet er sich wieder. Ob du mit Pro- oder Contra beginnst hängt von deiner eigenen Meinung ab. Fange mit den Argumenten an, die nicht deine eigene Meinung vertreten.

Die Erörterung ist typischerweise in drei Hauptteile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Hier ist ein Überblick über den Aufbau:

1. Einleitung: Hinführung zur Fragestellung

2. Hauptteil

2.1 Erstes Argument: Begründung und Beispiel

2.2 Zweites Argument: Begründung und Beispiel

2.3 Drittes Argument: Begründung und Beispiel

2.4 …

2.5 Letztes Argument: Begründung und Beispiel

3. Schluss: Fazit und Schlussgedanke

Sieh dir folgendes Video an

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Hier ist eine kurze Anleitung, um auf Argumente zu kommen:

Denke aus verschiedenen Blickwinkeln:

Wie sehen Betroffene (z. B. Schüler, Eltern, Politiker) das?

Was sind wirtschaftliche, gesellschaftliche oder umweltbezogene Folgen?

Denke an die Vorteile:

Was könnte besser werden?

Wer profitiert davon?Welche Probleme könnten gelöst werden?

Denke an die Nachteile:

Was könnte schiefgehen?

Wem könnte es schaden?

Welche neuen Probleme könnten entstehen?

Denke an die Zukunft:

Was könnte langfristig passieren – positiv oder negativ.

Denke an Beispiele:

Gibt es ähnliche Situationen, die gut oder schlecht gelaufen sind?

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Übung I: Gliederung schreiben

Einleitung:

Kurze Einführung in das Thema und dessen Relevanz. Formuliere eine klare Fragestellung

Hauptteil:

Pro-Argumente:Liste mindestens drei Argumente auf, die für Extremsportarten sprechen.

Contra-Argumente:Liste mindestens drei Argumente auf, die gegen Extremsportarten sprechen.

3. Schluss: Fazit und Schlussgedanke

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Ein Argument verfassen

Ein gutes Argument besteht aus drei wesentlichen Komponenten: Behauptung, Begründung und Beispiel. Hier ist, wie du jede dieser Komponenten erstellen kannst:

Definition: Die Behauptung ist die Hauptidee oder der Standpunkt, den du vertreten möchtest.

Tipps: Formuliere die Behauptung klar und präzise.Stelle sicher, dass sie eine Meinung ausdrückt, die du im weiteren Verlauf unterstützen möchtest.

Beispiel: „Extremsportarten fördern die persönliche Entwicklung.“

Definition: Die Begründung erklärt, warum deine Behauptung wahr ist oder warum sie wichtig ist.

Tipps:Verwende logische Argumente und rationale Erklärungen.Versuche, deine Begründung so zu gestalten, dass sie die Leser überzeugt.

Beispiel: „Durch die Konfrontation mit Ängsten und die Überwindung von Herausforderungen entwickeln Sportler Mut und Selbstbewusstsein.“

Definition: Ein Beispiel verdeutlicht deine Behauptung und Begründung und macht sie greifbarer.

Tipps:Nutze konkrete und relevante Beispiele aus dem Alltag, der Forschung oder persönlichen Erfahrungen.Achte darauf, dass das Beispiel direkt mit der Behauptung verknüpft ist.

Beispiel: Ein Kletterer, der sich einer schwierigen Route stellt, lernt nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu erweitern.“

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Sieh dir folgendes Video an.

Formuliere jeweils ein Pro- und ein Kontra-Argument zu Extremsportarten (Oder zu einem Thema deiner Wahl!).

Pro-Argument: Wähle einen positiven Aspekt von Extremsportarten, den du unterstützen möchtest.Kontra-Argument: Wähle einen negativen Aspekt von Extremsportarten, den du kritisieren möchtest.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Checkliste für ein Argument

1. Struktur des Arguments

Behauptung: Ist die Hauptaussage klar und deutlich formuliert?

Begründung: Ist die Begründung logisch und nachvollziehbar?

Beispiel: Wurde ein konkretes Beispiel zur Untermauerung der Behauptung angeführt?

2. Inhaltliche Aspekte

Relevanz: Ist das Argument relevant zum Thema (z.B. Extremsportarten)?

Klarheit: Sind die Sätze klar und verständlich formuliert?

Konsistenz: Stimmt die Begründung mit der Behauptung überein?

3. Überzeugungskraft

Emotionale Ansprache: Wird der Leser emotional angesprochen, wenn es sinnvoll ist?

Rationale Argumentation: Sind logische Überlegungen und Beweise vorhanden, um das Argument zu unterstützen

4. Sprache und Stil

Gehobene Ausdrucksweise: Ist die Sprache angemessen und stilistisch ansprechend?

Rechtschreibung und Grammatik: Wurde auf Rechtschreibung und Grammatik geachtet?

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Erörterung schreiben

Erörterung schreiben — Einleitung

In deiner Einleitung verfolgst du hauptsächlich zwei Ziele:

Du möchtest zum Hauptteil überleiten.

Du willst das Interesse deiner Leser wecken.

Um einen ansprechenden Einstieg zu gestalten, kannst du eine provokante Frage, ein Zitat, einen aktuellen Nachrichtenbeitrag oder ein Sprichwort verwenden.

Im nächsten Schritt bereitest du die Leser auf deine Fragestellung vor. Das bedeutet, dass du das Thema kurz erwähnst und den Aufbau deiner Erörterung erläuterst.

Erörterung schreiben — Hauptteil

Zu Beginn deines Hauptteils machst du deutlich, welche Position du zu der Fragestellung einnimmst. Du formulierst also deine These (Behauptung), die du im Verlauf des Hauptteils mit Argumenten untermauerst.

Starke Argumente sind das Fundament deines Hauptteils. Jedes Argument setzt sich aus einer Behauptung, einer Begründung und mindestens einem Beispiel oder Beleg (wissenschaftliche Fakten) zusammen. Es gibt verschiedene Arten von Argumenten; eine gute Übersicht dazu findest du hier.

Außerdem ist die Anordnung deiner Argumente entscheidend. In einer linearen (einseitigen) Erörterung ordnest du deine Argumente in aufsteigender Reihenfolge an. Das bedeutet, dass dein schwächstes Argument am Anfang und dein stärkstes Argument am Ende kommt.

In einer dialektischen Erörterung trennst du im Hauptteil die Pro- von den Contra-Argumenten. Die Seite, die du vertrittst, kommt dabei an zweiter Stelle.

Erörterung schreiben — Schluss

Im Schluss fasst du deine Argumente kurz zusammen. Dieser Teil wird als Fazit bezeichnet. Hier wiederholst du deine Argumente und ziehst dein Fazit. Deine Meinung sollte in diesem Abschnitt unbedingt klar hervortreten.

Wichtig: Vermeide es, im Schluss neue Argumente zu nennen!

Ein gelungener Schluss rundet deinen Aufsatz ab, indem er an die Einleitung anknüpft. Hast du in deiner Einleitung eine provokante Frage gestellt? Dann kannst du sie im Schluss beantworten, um einen Rahmen zu schaffen. Beliebte Schlussgedanken sind auch ein Ausblick oder ein persönlicher Wunsch für die Zukunft.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Formulierungshilfen für eine Erörterung

Hier ist eine Liste von hilfreichen Formulierungen, die beim Schreiben einer Erörterung nützlich sein können. Diese Formulierungshilfen sind in verschiedene Abschnitte unterteilt, um die Struktur einer Erörterung zu unterstützen:

Einleitung

„In der heutigen Gesellschaft wird häufig über das Thema ... diskutiert.“

„Eine zentrale Frage dabei ist, ob ...“

„Dieses Thema ist besonders relevant, weil ...“

„Um die Fragestellung zu beleuchten, werden im Folgenden verschiedene Argumente vorgestellt.“

Hauptteil

Einleitung zu Argumenten:

„Ein wichtiger Aspekt ist ...“

„Zunächst sollte erwähnt werden, dass ...“

„Ein weiteres Argument für/gegen ... ist ...“

Argumente formulieren:

„Das erste Argument, das für/gegen ... spricht, ist ...“

„Ein entscheidender Punkt ist, dass ...“

„Darüber hinaus zeigt sich, dass ...“

Begründungen hinzufügen:

„Dies lässt sich damit erklären, dass ...“

„Ein Beispiel dafür ist ...“

„Laut [Quelle] ...“

Gegenargumente einführen:

„Ein häufiges Gegenargument ist, dass ...“

„Trotz dieser Argumente könnte man auch sagen, dass ...“

Überleitungen zwischen Argumenten:

„Ein weiterer wichtiger Punkt ist ...“

„Im Gegensatz dazu ...“

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ...“

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Schluss

„Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ...“

„Abschließend möchte ich betonen, dass ...“

„In Anbetracht der genannten Argumente ist es klar, dass ...“

„Für die Zukunft könnte man sich wünschen, dass ...“

Allgemeine Formulierungen

„Es ist unbestreitbar, dass ...“

„Man könnte auch argumentieren, dass ...“

„Es wird oft behauptet, dass ...“

„Die Ergebnisse/Meinungen der Experten zeigen, dass ...“

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Aufgabenstellung: Dialektische Erörterung

Schreibe eine Gliederung und dann eine vollständige dialektische Erörterung zum Thema Extremsportarten (Oder zum Thema deiner Wahl!). In deiner Erörterung solltest du sowohl Pro- als auch Contra-Argumente betrachten und diese klar voneinander trennen.

Verwende die folgenden Schritte, um deine Erörterung zu strukturieren:

Einleitung:

Stelle das Thema vor und wecke das Interesse der Leser.Nenne die zentrale Fragestellung. Gebe einen kurzen Überblick über den Aufbau deiner Erörterung.

Hauptteil:

Du kannst entscheiden, ob du mit den Pro-Argumenten oder den Contra-Argumenten beginnen möchtest. Formuliere mindestens zwei Argumente für Extremsportarten und anschließend mindestens zwei Argumente dagegen. Beziehe am Ende des Hauptteils klar Stellung und erläutere, welche Seite du letztendlich unterstützt.

Schluss:

Fasse die wichtigsten Argumente kurz zusammen.Ziehe ein Fazit und äußere deine persönliche Meinung zu dem Thema.

Zeige einer Deutschlehrkraft deine bearbeiteten Aufgaben - Ornde das Skript in deinen Unterlagen ab.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

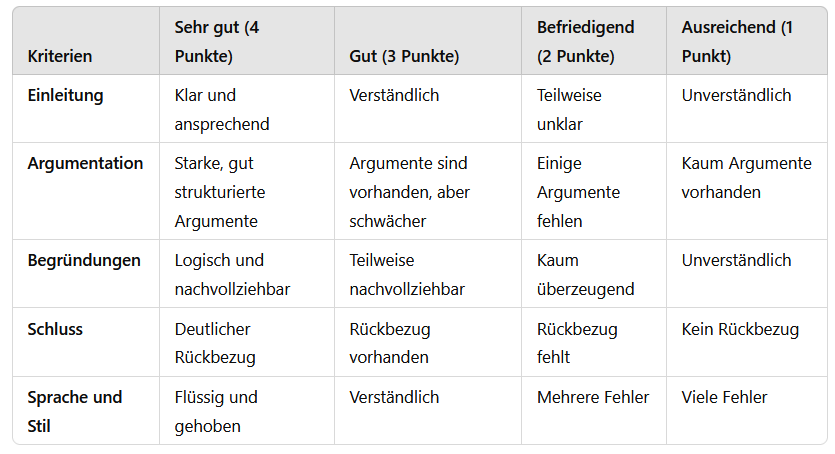

Wertung: Gib dir selbst eine Gesamtbewertung (maximal 20 Punkte) und schreibe einen kurzen Reflexionssatz darüber, was dir an deiner Erörterung gelungen ist und wo du Verbesserungspotenzial siehst. (Auch kannst du jemanden anders über deine Erörterung lesen lassen.)

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Zusatz: Digitalisiere deine Erörterung

Kopiere deine Datei anschließend ein KI-System wie bspw. ChatGPT und frage dieses nach möglichen Verbeserungspotential.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Lösungsvorschlag Gliederung:

Gliederung zur Erörterung: „Extremsportarten: Risiko oder persönliche Herausforderung?“

1. Einleitung:

Einführung ins Thema: Erklärung, was Extremsportarten sind, z. B. Basejumping, Freeclimbing oder Tiefseetauchen.

Fragestellung: „Sind Extremsportarten eher ein unnötiges Risiko oder eine wertvolle persönliche Herausforderung?“

2. Hauptteil:

Pro-Argumente (Chancen):

Persönliche Weiterentwicklung: Extremsportarten stärken Mut, Disziplin und fördern die Überwindung eigener Grenzen.

Einzigartige Erlebnisse: Sie bieten außergewöhnliche Abenteuer und ein intensives Lebensgefühl, das im Alltag oft fehlt.

Contra-Argumente (Risiken):

Hohe Verletzungs- und Lebensgefahr: Unfälle können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben oder sogar tödlich enden.

Hohe Kosten und Umweltbelastung: Extremsportarten sind oft teuer und können der Natur schaden, z. B. durch Müll oder Störungen in sensiblen Ökosystemen.

3. Schluss:

Zusammenfassung: Kurze Wiederholung der wichtigsten Pro- und Contra-Argumente.

Fazit: Klare Bewertung, ob Extremsportarten eher Risiko oder Herausforderung sind.

Persönliche Meinung: Abschließender Gedanke, z. B. ein Appell zu bewusstem und verantwortungsvollem Umgang mit Extremsport.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Lösungsvorschlag:

Extremsportarten wie Basejumping, Freeclimbing oder Tiefseetauchen faszinieren viele Menschen. Sie bieten Nervenkitzel und außergewöhnliche Erlebnisse, bergen jedoch auch erhebliche Risiken. Immer mehr Menschen suchen bewusst den Adrenalinkick, während andere diese Aktivitäten als gefährlich und unnötig ansehen. Die Frage ist: Sind Extremsportarten eine wertvolle persönliche Herausforderung oder stellen sie ein unverantwortliches Risiko dar? In dieser Erörterung werden sowohl die Chancen als auch die Gefahren dieser Sportarten betrachtet, bevor eine klare Stellungnahme getroffen wird.

Ein wichtiger Vorteil von Extremsportarten ist die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Wer sich diesen Sportarten widmet, stellt sich oft Herausforderungen, die weit außerhalb der eigenen Komfortzone liegen. Ängste werden überwunden, Unsicherheiten abgelegt und Blockaden überwunden. Diese mentalen Herausforderungen wirken sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung aus und fördern Selbstbewusstsein sowie Disziplin. Besonders im Freeclimbing ist diese persönliche Entwicklung spürbar, da Kletterer sowohl körperliche als auch geistige Stärke benötigen. Jeder Griff und jeder Schritt birgt eine potenzielle Gefahr, die jedoch mit mentaler Stärke und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten überwunden wird. Diese Art der Herausforderung stärkt das Selbstbewusstsein und hilft, Ängste zu überwinden, was nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag von Bedeutung ist.

Ein weiteres Argument für Extremsportarten ist das intensive Lebensgefühl, das sie vermitteln. Viele Menschen berichten, dass sie während ihrer Abenteuer Momente erleben, die ihnen das Gefühl geben, wirklich zu leben. Der Adrenalinkick, den man beim Basejumping oder Bungee-Jumping erfährt, schafft ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer, das im oft monotonen Alltag schwer zu finden ist. Diese einzigartigen Erlebnisse sind der Grund, warum viele Extremsportler immer wieder zu diesen Aktivitäten zurückkehren. Der Nervenkitzel und die Euphorie während des Sprungs oder des freien Falls machen diese Momente unvergesslich und vermitteln ein Gefühl der Lebendigkeit, das weit über das gewöhnliche Leben hinausgeht.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung

Trotz dieser positiven Aspekte dürfen die Risiken nicht unterschätzt werden. Die Verletzungs- und Lebensgefahr in vielen Extremsportarten ist enorm. Ein Fehler oder ein Unfall kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Beim Wingsuit-Fliegen, einer der gefährlichsten Sportarten, ist die Zahl der tödlichen Unfälle trotz aller Sicherheitsvorkehrungen erschreckend hoch. Die Sportler stürzen sich aus großen Höhen in den freien Fall, wobei jeder Fehler fatale Konsequenzen haben kann. Das Risiko eines solchen Unfalls zeigt, wie gefährlich diese Sportarten tatsächlich sind, auch wenn man sich gut vorbereitet und alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Ähnlich hoch ist das Risiko beim Fallschirmspringen oder beim Freeclimbing. Ein falscher Griff oder ein technischer Fehler können lebensbedrohliche Folgen haben.

Ein weiterer Nachteil von Extremsportarten ist die Belastung für die Umwelt und die hohen Kosten, die oft mit diesen Aktivitäten verbunden sind. Viele dieser Sportarten finden in abgelegenen, unberührten Naturgebieten statt, was zu einer Störung empfindlicher Ökosysteme führen kann. Beispielsweise können beim Tiefseetauchen durch unsachgemäßes Verhalten Schäden an Korallenriffen oder anderen Unterwasserlebensräumen entstehen. Auch der Transport zu entlegenen Gebieten hat einen hohen CO2-Ausstoß, was den ökologischen Fußabdruck dieser Sportarten vergrößert. Zudem sind Extremsportarten teuer. Die nötige Ausrüstung ist nicht nur kostspielig, sondern auch die Schulungen, Reisen und Zulassungen für bestimmte Aktivitäten wie das Fallschirmspringen können erhebliche finanzielle Hürden darstellen. Dies macht diese Sportarten nicht für jeden zugänglich und führt dazu, dass sie oft nur von Menschen mit höherem Einkommen betrieben werden können.

Nach Abwägung der Argumente wird deutlich, dass Extremsportarten sowohl Chancen als auch Risiken bieten. Die positiven Aspekte wie die persönliche Weiterentwicklung und das intensive Lebensgefühl sind wertvoll, doch wiegen die Gefahren und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt schwer. Aus diesem Grund sollten Extremsportarten nur mit großem Verantwortungsbewusstsein und einem klaren Bewusstsein für die eigenen Grenzen betrieben werden. Nur durch verantwortungsvolle Ausübung, wie etwa durch regelmäßige Sicherheitschecks und fundierte Schulungen, können die Risiken minimiert und die positiven Aspekte maximal genutzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Extremsportarten eine Mischung aus Risiko und persönlicher Herausforderung darstellen. Auf der einen Seite fördern sie den Mut, stärken das Selbstbewusstsein und bieten unvergessliche Erlebnisse. Auf der anderen Seite bergen sie erhebliche Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt. Meiner Meinung nach können Extremsportarten eine wertvolle Erfahrung sein, solange man sich der Risiken bewusst ist und verantwortungsvoll handelt. Der bewusste Umgang mit der eigenen Sicherheit und der Natur sollte dabei immer im Vordergrund stehen.

https://editor.mnweg.org/montessorischule-kaufering/dokument/argumentativer-text-eroerterung